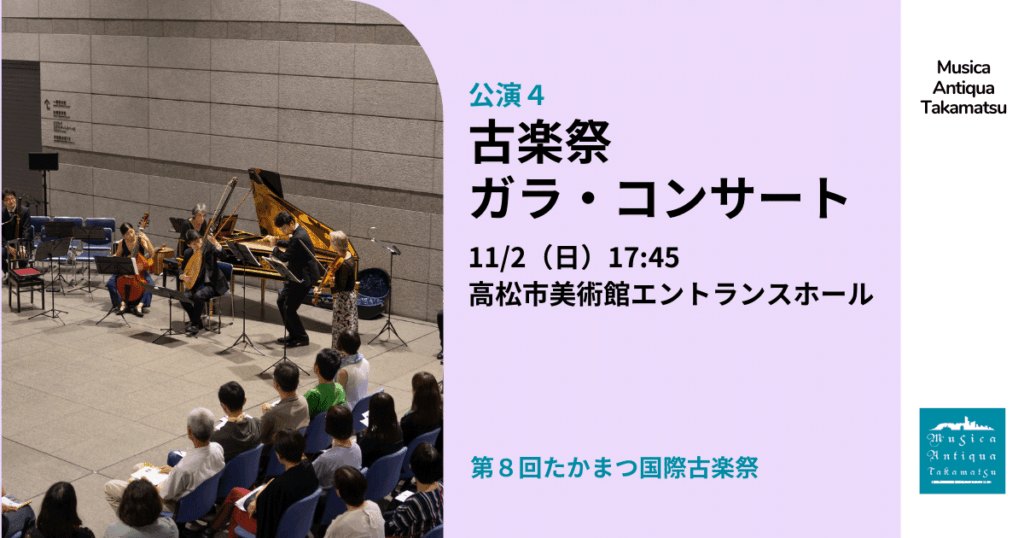

【公演4】古楽祭ガラ・コンサート

2025年11月2日(日)17:45(開場17:30) 高松市美術館エントランスホール

今年のガラ・コンサートでは、委嘱新作2曲が世界初演されます! 吹奏楽界の重鎮・伊藤康英さんと、来年2月の高松国際ピアノコンクールの課題曲作曲家でもある桑原ゆうさんがこの日のために書き下ろしてくださる作品です。「古楽とは何か」を問いかける本企画。邦楽器も加わり、どんなサウンドが響くのか。ぜひその瞬間に立ち会って下さい!

日時|2025年11月2日(日)17:45(開場17:30)〜19:45

会場|高松市美術館エントランスホール(JR 高松駅から徒歩15分/ことでん片原町駅より徒歩10分)

料金|【全自由席】一般 前売 4,000円(当日 4,500円) | 高校生以下:前売 2,000円(当日 2,500円)

peatix チケット購入 〉〉 チケットぴあ チケット購入 〉〉

【香川県内お取り扱いプレイガイド】

◎レクザムホール(香川県県民文化会館)窓口 サービスセンター(小ホール棟1階)087-823-5023

◎楽器堂OPUSイオンモール高松店 087-832-8016

◎ハイスタッフホール(観音寺市民会館)0875-23-7600

当日券の販売は、16:30より美術館正面玄関に向かって左手(古楽祭の幟が目印)で行います。

◎出演

バルト・ナーセンス(指揮、チェンバロ)

坂本久美(ソプラノ)

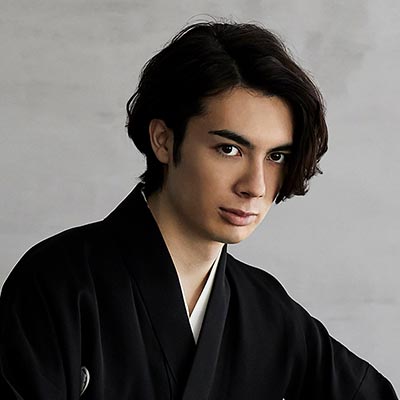

LEO(箏)

黒田鈴尊(尺八)

大光嘉理人(ヴァイオリン/コンサートマスター)

大橋麗実(ヴァイオリン)

本田梨紗(ヴィオラ)

山根風仁(チェロ)

布施砂丘彦(ヴィオローネ)

柴田俊幸(フラウト・トラヴェルソ)

伊藤康英/桑原ゆう(作曲)

※ガラ・コンサートのチェンバロ奏者は、出演者の都合により、エリーナ・アルバッハよりバルト・ナーセンスに変更となりました。何卒ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

◎プログラム

グラウプナー:序曲 イ短調 GWV478 より 第1楽章

Christoph Graupner (1683–1760): Ouverture in A minor GWV478 – 1st mov.

伊藤康英:尺八、箏、トラヴェルソ、チェンバロと弦楽オーケストラのためのコンチェルタンテ(委嘱新作/世界初演)

Yasuhide Ito (1960- ): Commissioned new work

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調 BWV1050

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No.5 in D major BWV1050

—- 休憩 intermission —-

J.S.バッハ:カンタータ第82番「私は満ち足りている」 BWV82/2(ソプラノ、フラウト・トラヴェルソ版)

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Ich habe genug, BWV 82/2 (version for soprano & flauto traverso)

桑原ゆう:フラウト・トラヴェルソと古楽器オーケストラのための小品(委嘱新作/世界初演)

Yu Kuwabara (1984- ): Commissioned new work

J.S. バッハ: 管弦楽組曲第3番 ニ長調 BWV 1068(ケーテン時代の初稿版)

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Orchestral Suite no. 3 in D major BWV 1068(Köthen-period first version)

バルト・ナーセンス(指揮、チェンバロ) Bart Naessens ©Marco Borggreve

バルト・ナーセンス(指揮、チェンバロ、オルガン)

ブリュッセル王立音楽院古楽科主任、チェンバロ科教授。近年は指揮者としても活躍の幅を広げ、B’Rockオーケストラ、オランダ・バッハ協会、イル・ガルデリーノ、フランダース歌劇場などに客演。バイロイト・バロック音楽祭やユトレヒト古楽祭にも登場している。ソリストとしても活動し、YouTube「All of Bach」では多くのバッハのオルガン作品を録画。2025年夏にはラ・プティット・バンドと共にバッハのチェンバロ協奏曲をCD録音するなど、ソリストとしても精力的に活動している。バッハプラス音楽監督。

坂本久美(ソプラノ)Kumi Sakamoto ©Giulio Geti

神奈川県出身。国立音楽大学大学院修了後、渡仏。エコール・ノルマル音楽院、パリ地方音楽院古楽科で演奏家課程ディプロムを取得。古楽から現代音楽まで幅広く活動し、レ・ゼポぺやレ・パラダンにソリストとして参加。トゥールーズ国際仏歌曲コンクールフォーレ=セヴラック賞、エネスク国際声楽コンクールグランプリ受賞。

LEO(箏) LEO ©Nippon Columbia

カーティス・パターソン、沢井一恵の両氏に師事。16歳でくまもと全国邦楽コンクールにて史上最年少で優勝を果たす。藤倉大委嘱新作の箏協奏曲を世界初演。2024年には招聘され、同作品をウィーン・コンツェルトハウス、スロヴァキア・フィルハーモニーでも好演。出光音楽賞、神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。

黒田鈴尊(尺八) Reison Kuroda ©Tomoko Hidaki

文化庁文化交流使。国際尺八コンクール2018 in ロンドン優勝。毎年世界各国で独演会を開催。藤倉大、山本和智、桑原ゆうほか多くの協奏曲の初演ソリスト。録音に参加した『将軍 SHOGUN』オリジナルサウンドトラックがグラミー賞ノミネート。アンサンブル室町、邦楽四重奏団、The Shakuhachi 5、RigarohieSメンバー。

大光嘉理人(ヴァイオリン) Karito Ohmitsu ©Ayane Shindo

東京藝術大学を経て東京藝術大学大学院音楽研究科修了。ソリストとして中部フィル、名フィル、愛知室内管と共演。‘19年ロストロポーヴィチ国際音楽祭に参加。‘19年「PMF 2019」に参加し、コンサートマスターを務める。令和5年度、豊田市文化振興財団より豊田文化新人賞を受賞。横浜シンフォニエッタヴァイオリン奏者。

大橋麗実(ヴァイオリン) Reimi Ohashi

同志社女子大学卒業。ポワティエ大学音楽学学科修士課程修了。バロック・ヴァイオリンをサン・モール・デ・フォッセ地方音楽院にて学び最優秀の成績で修了。ヴェルサイユ地方音楽院でも研鑽を積む。「Quartet Noon」「レミマリデュオ」メンバー。音楽事務所 メゾン・ミュジカル共同代表。

本田梨紗(ヴィオラ) Risa Honda

6歳よりヴィオラを始める。兵庫芸術文化センター管弦楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団契約団員を経て、フリーランス奏者としてプロオーケストラへの客演、アーティストサポート、レコーディングなどジャンルを問わず携わる。またオリジナル楽器では、アントネッロやユヴェナリスの奏者として幅広く活動している。

山根風仁(チェロ) Futo Yamane ©John Coooper

美学的側面から作曲当時の演奏習慣を研究し、実際の演奏へと取り入れるヒストリカル・チェロ奏者。バッハ・コレギウム・ジャパンなど、日本を代表するアンサンブルの奏者として演奏するほか、イギリス、ベルギー、フランスをはじめとするヨーロッパ各地の音楽祭に出演するなど、国内外で活動。第32回青山音楽賞《新人賞》を受賞。

布施砂丘彦(コントラバス、ヴィオローネ) Sakuhiko Fuse ©Martin Chiang

演奏、批評、公演の企画・制作や舞台作品の演出などを行なう。演奏家としてはコントラバスでのプロオーケストラへの首席客演、実験音楽の演奏、即興パフォーマンスなどを行なうほか、古楽器の演奏もしており、2021年からアントネッロおよびバッハ・コレギウム・ジャパンに参加。多様なサイズ、調弦のヴィオローネを演奏する。

柴田俊幸(フラウト・トラヴェルソ) Toshiyuki Shibata ©Shiho Kozai

ブリュッセル・フィルハーモニックなどで研鑽を積んだ後、古楽の世界に転身。ラ・プティット・バンド等の古楽アンサンブルに参加。2019年にはB’Rockオーケストラの日本ツアーでソリストを務める。アンソニー・ロマニウクとのデュオで「東京・春・音楽祭」「テューリンゲン・バッハ週間」などに招聘され、リサイタルを行ったほか、NHK BS『クラシック倶楽部』に出演。2017年より「たかまつ国際古楽祭」の芸術監督を務める。現在、パリ在住。

伊藤康英(作曲) Yasuhide Ito

作曲家。交響詩《ぐるりよざ》は世界的に知られ、ほかにオペラ《ミスター・シンデレラ》《ある水筒の物語》。柴田俊幸氏に触発された《羊は安らかに草をハム太郎》も。指揮、ピアニスト、教育など幅広く活動。日本音楽コンクール作曲部門入賞など。東京藝術大学音楽学部作曲科、同大学院修了。洗足学園音楽大学教授など。

桑原ゆう(作曲) Yu Kuwabara ©Miyachi Takako

日本の音と言葉を源流から探り、文化の古今と東西をつなぐことを主軸に創作を展開する作曲家。第31回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞。KAIROS(ウィーン)より作品集リリース。国立劇場、ルツェルン音楽祭など、国内外で多くの委嘱を受け作品を発表。淡座メンバー。国立音楽大学准教授。東京藝術大学、洗足学園音楽大学各講師。3shimai.com/yu/

*チケットはすべて税込価格となります。

*未就学児の入場はご遠慮ください。

*ネットオークション等での営利目的の転売はお断りします。

*演目・出演者等は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

*お客様都合によるキャンセルは承っておりません。

◎会場

高松市美術館 〒760-0027 香川県高松市紺屋町10−4

詳しいアクセス は↓↓

高松市美術館 エントランスホール

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/museum/takamatsu/info/access.html